暮らしの手帖

これからの暮らし方のヒントや、すまいづくりに役立つ情報をお届けします。

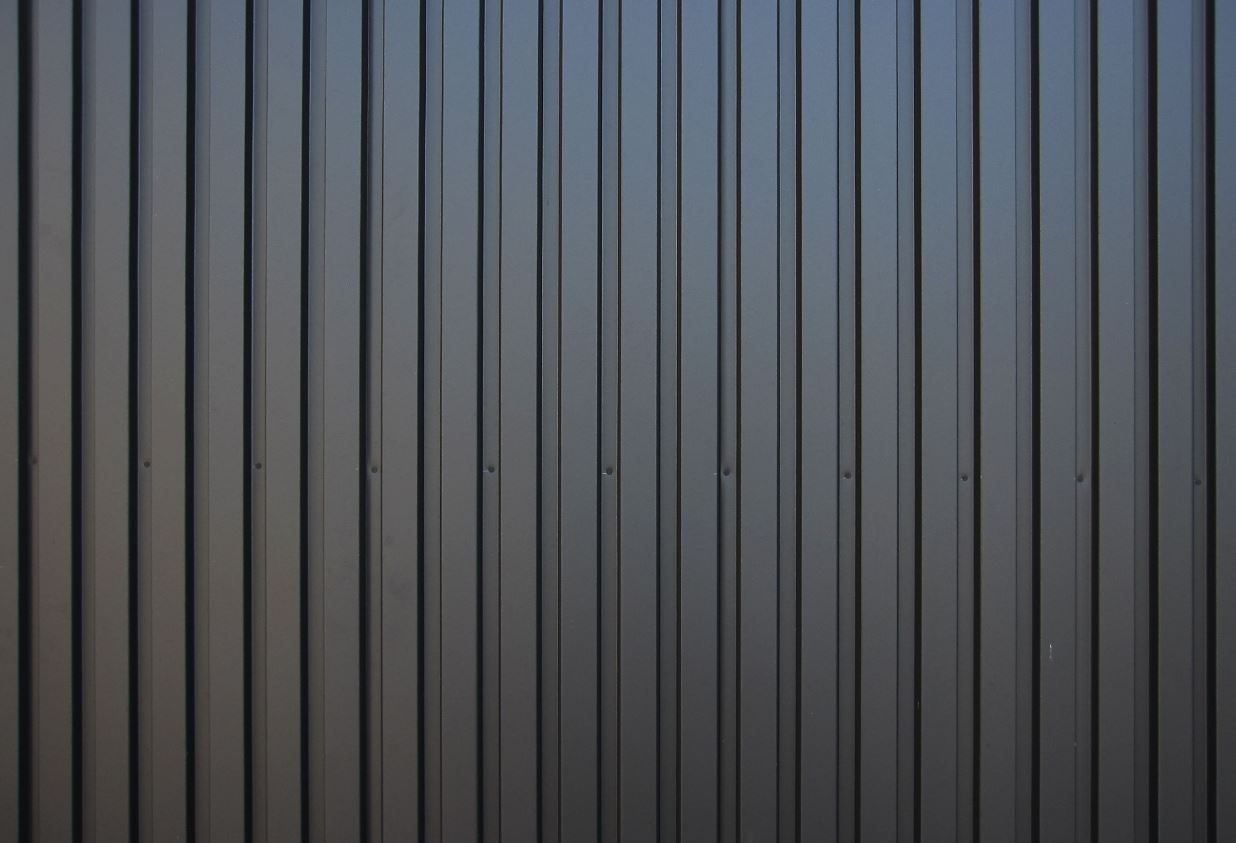

ガルバリウム鋼板のメリット・デメリット|外壁材を選ぶ

家づくりを計画中の方で、外壁材を何にしようか悩まれている方も多いのではないでしょうか。

外壁の施工方法には、大きく分けると2つあり、「湿式(しっしき)」と「乾式(かんしき)」があります。湿式には塗り壁・タイル張り。乾式にはサイディングがあります。サイディングとは予め工場で生産された一定サイズの板(=サイディングボード)を外壁に合わせてカットしながら貼り合わせていく方法などです。

今回は、ガルバリウム鋼板の外壁についてまとめました。

1.そもそもガルバリウム鋼板とは?

ガルバリウム鋼板とは、

アルミニウム55%、亜鉛43.4%、シリコン1.6%から成る、アルミ亜鉛合金めっき鋼板です。

アルミニウムの特徴である耐食性、加工性、耐熱性、熱反射性と、亜鉛の特徴である犠牲防食機能により、従来の鋼板よりも耐久性に優れ、さまざまな用途に活用できる画期的な鋼板です。

金属鋼板の歴史は実は長く、1700年代に「錫(すず)めっき鋼板」、通称「ブリキ」が登場しました。錆に弱い鋼板に錆に強いスズを組み合わせ、加工性の良さと耐水性をクリアした商材です。独特の光沢感がきれいなんですが、スズ自体が柔らかいため傷がつきやすく、鋼板がむき出しになると一気に錆びてしまうので建材としては広く普及しませんでした。

その後建材として一般的に普及したのが「溶接亜鉛めっき鋼板」、通称「トタン」です。

目にしたことも多いのではないでしょうか?

加工性、コスパの良さなどから産業・工業用として広く普及しました。また、「ブリキ」と異なり犠牲防食性に優れているという点も建材として普及した理由として大きいと言われています。犠牲防食性とは、傷がついたとしても亜鉛が溶け出して腐食することで、鋼板自体の錆の進行を防いでくれることです。厳しい外部環境に晒される外装建材としては当時重宝されていました。

しかし、酸性・アルカリ性にPHが傾くと、亜鉛の腐食速度は急速に速まってしまうため、田園地帯でも10~12年くらいと、耐用年数としてはあまり期待ができませんでした。特に1960年代から社会問題化した酸性雨に対する脆弱性が問題視されるようになり、1972年にアメリカで「ガルバリウム鋼板」が開発されました。

ガルバリウム鋼板は、トタンと比べると約3~6倍の耐久性があり、都市で25年、塩害のある地域でもおおよそ15年くらいの耐用年数を持つとされています。

2.ガルバリウムのメリット

①錆びに強い

錆びを防ぐためのキーワードとして「犠牲防食」と「不動態被膜」があります。「犠牲防食」とは、鉄よりも錆びやすい金属で被膜することにより、鋼板本体の錆を遅らせる機能です。「不動態被膜」とは、金属の表面が空気に触れると瞬時にできる酸化物の薄い被膜のことです。錆びにくい金属としてステンレスが有名ですが、こちらも不動態被膜ができて錆から金属本体を守ってくれています。

ガルバリウム鋼板は、アルミを55%、亜鉛を43.4%と両方を多く含むめっき層を持つので、アルミの持つ「不導体被膜」と亜鉛の「犠牲防食」のいいとこどりをしたものと言えます。ただし、あくまで錆びに強いというだけで絶対に錆びないわけではありませんので特性として理解しておく必要があります。

②耐久性が高い

先述した通りトタンの耐用年数が5~10年なのに比べて、ガルバリウム鋼板はおおむね25~30年と長寿命化しています。ステンレスには劣りますが、錆びにくく酸性雨にも強い、外壁材としては大変優れた素材だと言われています。

③軽量で耐震性が高い

金属なので重いという印象を抱かれがちですが、厚さ1~3㎜ほどの薄い板状になっているため、サイディングなどと比較してもガルバリウムは圧倒的に軽くて丈夫な建材です。また、軽いと耐震性が高くなるの?と疑問に思われるかもしれませんが、地震の力は建物の重さによって決まるので、建物自体が軽いほど耐震性は高まります。(ガルバリウム自体に耐震性・制震性がありわけではありませんのでご注意ください。)

④熱反射率・耐熱性に優れている

トタンと比較して、日射熱反射率が高く、夏は表面温度・屋内温度を抑制することができます。また、めっき層中のアルミニウムの含有率が高いため、高い耐熱性を持っています。

⑤デザイン性が高い

通常は黒などの濃い色にすると、日射熱で建材自体が高温になってしまいますが、熱反射率・耐熱性に優れてるので、他の建材では実現しにくい印象的な暗色のカラーが存在します。薄くて着色性が高いという特性から、住宅にソリッドな印象を与えてくれます。

3.ガルバリウム鋼板のデメリット

①初期費用(イニシャルコスト)が一般的なサイディングなどに比べると高め

ガルバリウム鋼板は、施工費がほかの外装材と比較して若干高めです。他の金属と接触すると錆びやすいという性質や、湿気を全く通さないため別途湿気を逃がす工夫が必要だったりと、施工に注意が必要な分施工コストが少々高くなっています。

②メンテナンス費用(ランニングコスト)がかかる

ガルバリウムはメンテナンスフリーです!というのをたまに耳にしますが、それは間違いです。メンテナンスがいらない外壁材は存在せず、素材によってはメンテナンスの頻度が少なく済む、というのが正しい認識です。ガルバリウム鋼板も同じで、メーカーにもよりますが10~20年で再塗装などの定期的なメンテナンスを行う必要があります。汚れが付きにくいという特性がありますが、残念ながら塗装も乗りにくく、施工の難易度が高いのでコストが上がってしまう要因となっています。

③メーカー保証がシビア

ガルバリウム鋼板は高い耐久性がメリットですとお伝えしていた通り、製造メーカーも10~15年の錆びや穴あきへの保障をつけています。しかし、この保証の前提条件が少々厳しく、

- 不慮の事故(台風など)による破損、劣化は対象外

- 施工会社の瑕疵による破損・劣化も対象外

- 現場で加工した場合は保証対象外

上記のような制限があります。3つめの現場加工不可の理由は、切断などを現場で行うと切断面にはめっき加工が施されていないため、そこから一気に錆が発生してしまう可能性があるからです。建材自体がデリケートで、施工には十分な知識と経験が必要なんです。

4.ガルバリウムのメンテナンス方法

ガルバリウム鋼板は錆びにくいけど錆びないわけではありませんとお伝えしていた通り、定期的なメンテナンスが必要です。

具体的には、年に1~2回程度の頻度で大丈夫なので、晴れた日に全体に水をかけるということです。特に、軒下などの普段雨がかかりにくい部分には汚れが付着しやすく、白錆びの原因となるので重点的に行います。塩害などが心配される地域では、1~2ヵ月に1回程度水かけをするのがおすすめです。ちなみに高圧洗浄機などでの洗い出しは、鋼鈑を傷つけたり、水圧によって金属の隙間から漏水してしまうことがあるため控えるようにしましょう。

日常的なメンテナンスとは別で、10~20年ごとにガルバリウム専用の塗膜補修を業者さんに行ってもらう必要があります。使用されているガルバリウムのグレードによって、メンテナンスの目安は異なりますので、その部分も聞いてみられると安心ですね^^

ちなみに、再塗装の目安として、ガルバリウム表面の退色・チョーキング現象、錆びなどがあります。色あせや退色は、どんな外壁材を使用したとしても見受けられる経年変化です。紫外線が当たりやすい箇所で特に見受けられます。チョーキング現象は、手で触るとわかるのですが、塗装の塗膜が剥がれてきて、顔料が表面に粉状で現れてくる現象です。こういった症状が現れ始めたら、専門の業者さんに相談してみるのがおすすめです。

5.まとめ

上記のようにメリット・デメリットをそれぞれ記載してきましたが、もし、ガルバリウム鋼板を「メンテナンスがいらないから。」「コストがかからなそうだから。」という理由で検討されていた方がいらっしゃったら、再検討したほうがいいかもしれません。

しかし、前述したようにメンテナンスのいらない外壁材はありません。ガルバリウムの最大の魅力は軽くて高い耐震性を発揮し、金属系サイディングの中では高い耐久性がある。そして他の建材には出せない高いデザイン性があり、スタイリッシュな外観を実現できるという点かと思います。

最終的にはご自分の好みや、何を優先するかによって変わってくると思いますが、「住み始めてから後悔した・・・!」そんなことがないようにするためにも、素材の特徴を良く知っておくことが大切かなと思います。

ご参考になれば幸いです^^

ガルバリウムを採用したお家の施工事例はこちらからどうぞ。